堀川今出川異聞(27)

いわき 雅哉

第四章 洛西慕情

◇再びの喫茶店(3)

ママは、カウンターの向こうで腕を組んで少し凄味をきかせながら口を開いた。

「ところで、モエさんとか言わはりましたなあ、お宅。そもそもお宅のホンマの狙いは何なんですの? 早い話、この淡見さんをどないしようと企んだはりますんや」

瞬間、萌の顔から笑顔が消え、店内に充満していたそれまでの穏やかな雰囲気は一変した。

柾樹は、この空気の急変に危うくコーヒーをこぼしそうになりながら、慌てて言った。

「ママ、いきなり何ということを言いだすの。初対面の萌さんに失礼じゃないですか」

「ちょっと淡見さんは黙ってて。ここはうちの大事なお客さんの淡見さんを守るために、こっちで直接ことの経緯を確認しようとしてるところやねんから」

柾樹は、ママの厳しい表情と強い声に圧倒されて押し黙った。

「ねえ、萌さんとやら。もう、うちらにはお宅の正体はバレバレですねんよ。はっきりとお宅の腹の内を白状して、淡見さんを解放してあげて」

「ママ、何を血迷ったことを言いだすの」 柾樹はたまりかねて再び口を挟む。

「黙ってて、て言うてますやろ、淡見さん。ここは何にも見えてへん男はんの出る幕やない。さあ、萌さん、こんな淡見さんのことなんか気にせんと、なんとか言うたらどないですの」

萌は、このママの言葉で全体の状況を掴み、元の穏やかな表情に戻って、口を開いた。

「この萌の言動をいささか怪しいなと勘づかれ、そうであれば鍛心庵様をお守りせねば、と思われたようですね。さすがです」

「何が『さすがです』やの。うちはお宅から淡見さんを引っ剥がして、こっちに取り戻さんと危ない、言うてますねんで。そのどこが『さすがです』ねん」

「大切なお客様である鍛心庵様をお守りしようとされるお気持ちがさすがだと申しております。そしてその気持ちは私とて全く同じことなんです」

「萌さん、そら全然違いますえ。うちは、大事なお客さんがわけのわからん人に丸め込まれて身ぐるみ持っていかれるようなことは許せへんよ、と言うてますんや。一人の人を守ろうとする人間と、あっちの世にもっていってしまおうとする人間とでは、天と地ほどの違いがありますやろ、そやないですか、萌さん」

「おかみさんは何か勘違いをしておられませんか。萌は、鍛心庵様をだましたり、困らせたりするために、この世に降りてきているのではありません」

「ほうら正体を現したわ。京都では昔からようある話や。この世のものではないものが、この世のものをいたぶってその全てを吸い尽くしてしまう。萌さんもそういう一味なんでしょ」

「ちょっとママって。一体どんな証拠があって、そこまでひどいことを言うんですか」

柾樹は、心を寄せている萌が、目の前でママに一方的に攻め立てられているのに耐えきれず、口を挟んだ。

「淡見さん、お宅、ほんまに呑気なお人やねえ。これまで結構長い間この人とお付き合いしてきはって、何にも感じはれへんでしたんか。どっかおかしい、いかにもけったいや、と思わはれへんかったんですか」

「いや、特には・・・」

「もう呆れてモノも言えんわ。うちら、今日、ここにこの人が入って来はってから今までの間に、少なくとも3回、いや4回は、おかしいな、と思うてましたけど、淡見さんは、全然気いつきまへんでしたんか」

「3回、いや4回もおかしいなとママは思われたんですか。そこのところを具体的に言いますと、どこがどうおかしいんですか」

「何が『具体的に言うと』や。もう、あほらし屋の鐘がなりますわ。そんなことも分からんと、別嬪や、別嬪や、言うて喜んでましたんか」

「そう言われても、本当に別嬪は別嬪なものですから・・・」

「いややわあ、ほんま、淡見さん、もう完全に魂抜かれてしもうてますなあ。あんねえ、まずねえ、最初のおかしいとこはねえ、この人のこの綺麗さや。これはこの世の綺麗さやない。ここらへんに、あの世に行った人が突然この世に戻ってきたという由来のある場所があるから言うわけやないけど、あっちからもってきた綺麗さやわ、この綺麗さは」

「ここら辺にそんな場所があるんですか」

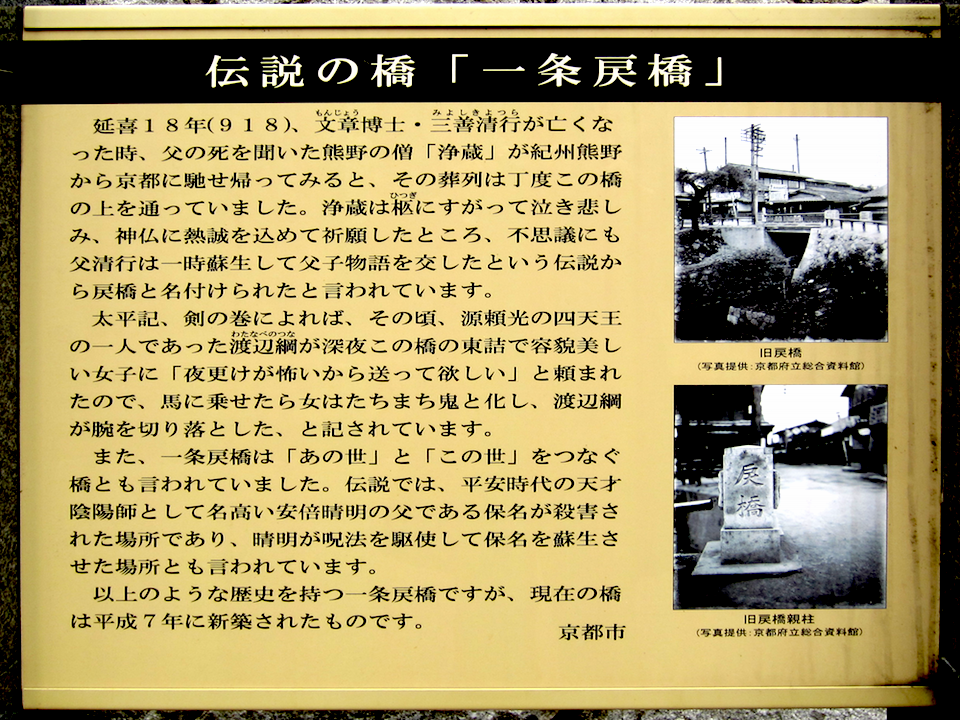

「淡見さん、知りまへんのかいな、『一条戻り橋』言うたら、それで有名なとこですがな」

「あそこが?」

「ええい、もう、イライラするなあ、淡見さんには。2つ目のおかしかった話はやねえ、こちらさんが淡見さんのことを鍛心庵さんて呼ぶて言わはった時に、『私どもはいつもそう呼ぶ』て言わはった時や。うちが、なんで『私ども』て言わはるんですか、と聞いたん覚えたはりますでしょ」

「ええっとどうでしたっけ」

「もう、この淡見さん、なんとかしてえな。あんね、うちがそう聞いたら、この萌さんは、仲間が背後に居てる、てこと、認めはったんや」

「仲間が背後に? 誰ですか、それは」

「知るかいな。直接、萌さんに聞きなはれ」

「3つ目は?」

「もう、めんどくさいお人やなあ。3番目におかしいなと思うたんは、淡見さんがなんちゅうたかいな、自分勝手に何やら庵とかいう名前をつけた言いましたよね」

「はい、鍛心庵でしょ」

「そう、それ。それを淡見さんが誰にも言わんと一人でつけたはずやのに、初めて萌さんに会うたら、いきなりそのなんとか庵て呼ばれた、て言いましたよね」

「ええ、言いました」

「ええ、言いましたやないでしょ。その時に、なんでやろ、誰にもまだそんな話をしてへんのに、いきなりその名前で呼ばれるなんて、おかしいな、と思いはらへんかったん、淡見さんは」

「そう言われたらそうですけど、その時は、余りにも自然な感じでしたから、つい」

「何が『つい』ですんや。そこらへんがもう魂抜かれてる証拠ですがな」

「それで4番目のおかしなことと言いますと」

「ほんま、ちっとは自分でも考えなはれ。その4つ目のが一番怖い部分ですえ。ちょうど今しがた、萌さんが『淡見さんを騙したり、困らせるために、この世に降りてきているのではありません』て、はっきり言わはりましたでしょ」

「そうでしたっけ」

「あかんわ、この人、もうあっちへいってしもてますわ」

「いや、あっちやなくてこっちに座ってますけど」

「かわいそうになあ、淡見さん。せやけど、もう心配はいりまへん、うちと妹で淡見さんをきっちりとこっちの世界に引き戻してあげますさかいにね」

そこまではただ黙って二人の話を聞いていた萌だったが、騒がしいママのしゃべり口とは対照的に、穏やかな表情でようやく静かに口を開いた。

「皆様方にそんな風に感じられていたのなら、私の不徳の致すところです。まずもって、お詫びせねばなりません」

「萌さんが謝る必要なんてありませんよ」と柾樹が口を挟むが、萌は、構わず話を続ける。

「いつかこういう日が来るだろうとは思っておりましたが、ちょうどいい機会を与えていただきましたので、おかみさんにも鍛心庵様にも、この際、私がなぜ、どういう経緯から、鍛心庵様に近づかせていただくようになったのか、を洗いざらいお話し申し上げたいと思います」

そう話す萌に、ママは、厳しい口調で言い放った。

「言うときますけど、そこに一分でも嘘があったら、承知しまへんで、よろしいな」

「勿論です。おかしいな、腑に落ちないな、と思われた時には、すぐにそうおっしゃってください」

「よっしゃ、ほんなら言うてみなはれ、聞いたげるよってに」

「有難うございます。いつかはお話せねば、との思いが澱のように心に溜まっておりましたので、今は、むしろ清々しい気持ちでお話をさせていただけます」

そう話す萌の表情はいつにもまして美しく、神々しささえ感じさせるほどだった。

一方で、柾樹は、心を寄せていた萌がこの世のものではないとか、萌が柾樹の魂を抜きにかかっているとか、急に訳の分からない話になってきたことに戸惑いを覚えながらも、冷静に思い返してみれば不思議なことだらけだった萌との関係について、今、萌の口から、その真相が語られることに、言いようのない不安を感じとり、思わずギュっと萌の手を握り締めた。

( 次号に続く )